最近,《吾爱敦煌》火了,不仅是因为樊诗锦的坚守,更是因为她和老彭厮守一生的爱情故事。

季羡林先生曾这样评价樊锦诗:“功德无量。”而这背后,其实离不开老彭的支持……

相识未名湖畔

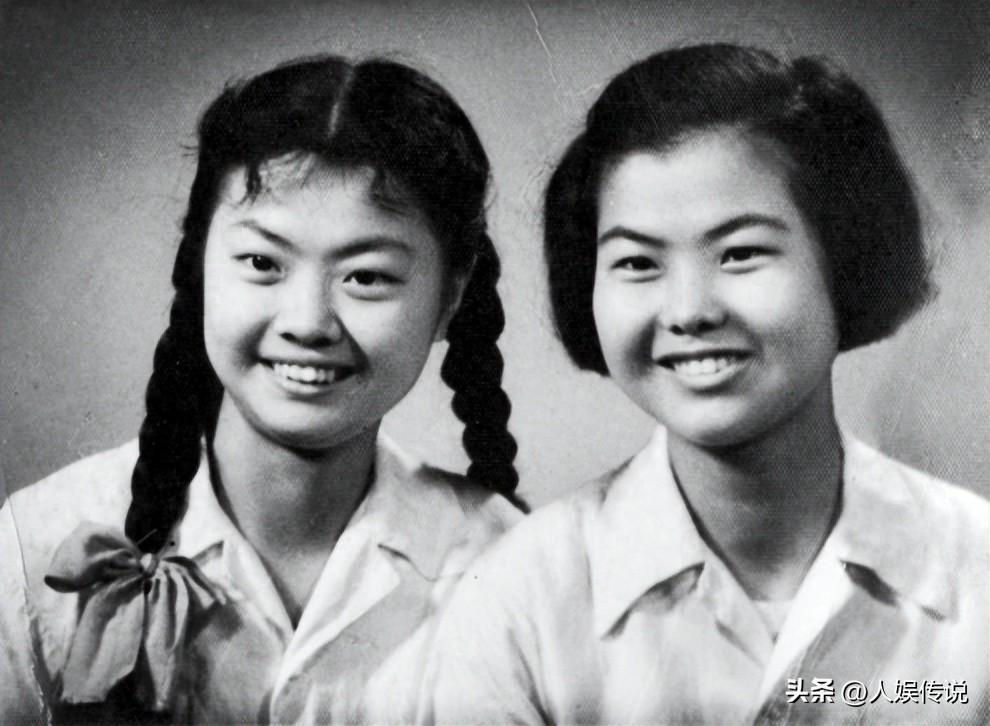

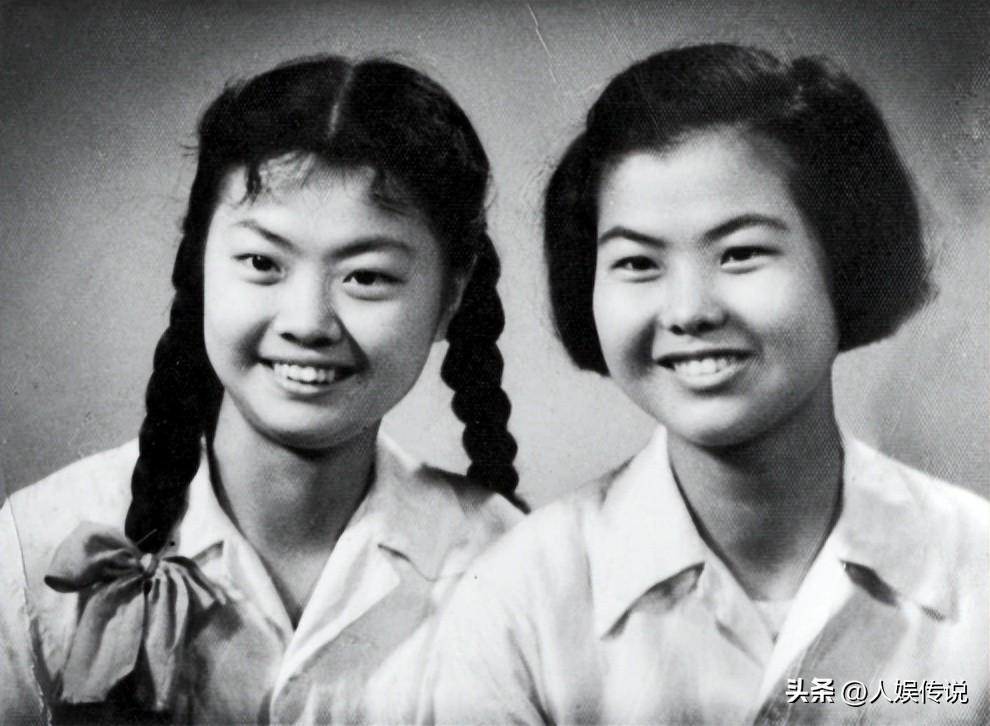

1938年,樊家一对双胞胎女儿在北平协和医院出生。她们的父亲并没有重男轻女的思想,只希望女孩子也要饱读诗书,便将“诗”、“书”二字,放在两个女儿的名字里。

在父亲的影响下,从小樊锦诗对于历史文物格外感兴趣。读初中时,她看着历史中描绘的敦煌,遥远又神秘,却令她心驰神往。

带着对古文物、对历史的浓厚兴趣,1958年,樊锦诗进入了北大考古系。而来自河北肃宁的彭金章,也成了她的同窗。

在未名湖畔,他们认定了彼此,也开启了一场甜蜜的校园恋爱。

1967年,樊锦诗被分配到了敦煌,彭金章却被分到了武汉大学,两个人被迫开启了异地恋。

当樊锦诗拎着行李箱,一脚踏在漫天飞沙的敦煌,她看着远去的绿洲,在茫茫戈壁中,才惊觉一丝寂寥。

她和同事们住在莫高窟旁边的破庙里,时不时还要接受风沙的洗礼,水电资源紧张,几乎与世隔绝的苦日子,令人绝望。

唯一支撑樊锦诗坚持下去的,一是热爱;二是几年后实习期结束,和男友彭金章团聚。

另一边彭金章也在苦苦等待,谁也没想过这一去会是一辈子……

相爱珞珈山

樊锦诗如同苦行僧一般,在敦煌临摹壁画,保护修复文物,研究文献。

她也慢慢的适应了风沙,习惯了半夜会突袭的老鼠、驴等”老朋友“,喝着又咸又苦的水,思念着遥远的亲人。

异地的19年里,彭金章在珞珈山教书,他们只能通过书信联络。老彭经常会在结尾写上一句:”我等你。“

樊锦诗也曾想过放弃,她说:“如果说我从来没有犹豫动摇过,那是假话。敦煌和北京、上海相比,确实是两个世界。我常常感觉好像整个世界都把我给忘了,北大把我给忘了,老彭也把我给忘了。”

但是,没有人忘记她,老彭用自己的方式默默支持,陪伴她;父亲担心她身体吃不消,也曾给学校写过信,想把她调回来。

樊锦诗却觉得,别人能吃的苦,我为什么不能吃,这个理由实在是丢人。她便把信拦了下来,依然坚守在敦煌。

1967年,29岁的樊锦诗和30岁的彭金章,把结婚提上了议程,他们相约在珞珈山完婚。相隔19年,这对恋人终于得以相见,并修成正果。

那时,他们没有新房,彭金章住的是双人间,舍友自发的为他让出房间,作为他们的新房。

完成仪式后,樊锦诗便带着他去见了自己的父亲,这一面是第一面,也是最后一面。

而后,樊锦诗匆忙的回到了敦煌,并且有了身孕。直到临盆前一刻,她还在地里摘棉花,老彭得到消息后,赶紧挑着为妻儿准备的衣物、食物,倒了三趟火车和长途汽车,出现在了敦煌。

然而,由于工作问题,老彭也只能陪伴她十几天,不得不赶回武汉,继续坚守岗位。

那一刻,樊锦诗终于歇斯底里的哭了一场。她说:“那时候,两个人的去留问题也让单位犯难,武大想把樊锦诗调过去,甘肃想把老彭调过来,为此两方单位也不断派人做工作。”

这场拉锯战,大概在1986年有了转折,樊锦诗的领导终于点头放她走了。可樊锦诗却犹豫了,因为对莫高窟早已有了深厚的感情,再也迈步动脚,说走就走了。

于是,她对彭金章说:“我不想走了,要不,你过来吧。”

相守莫高窟

那年,老彭已经50岁了,在武大已是历史系副主任,考古研究室主任,事业上已经功成名就。

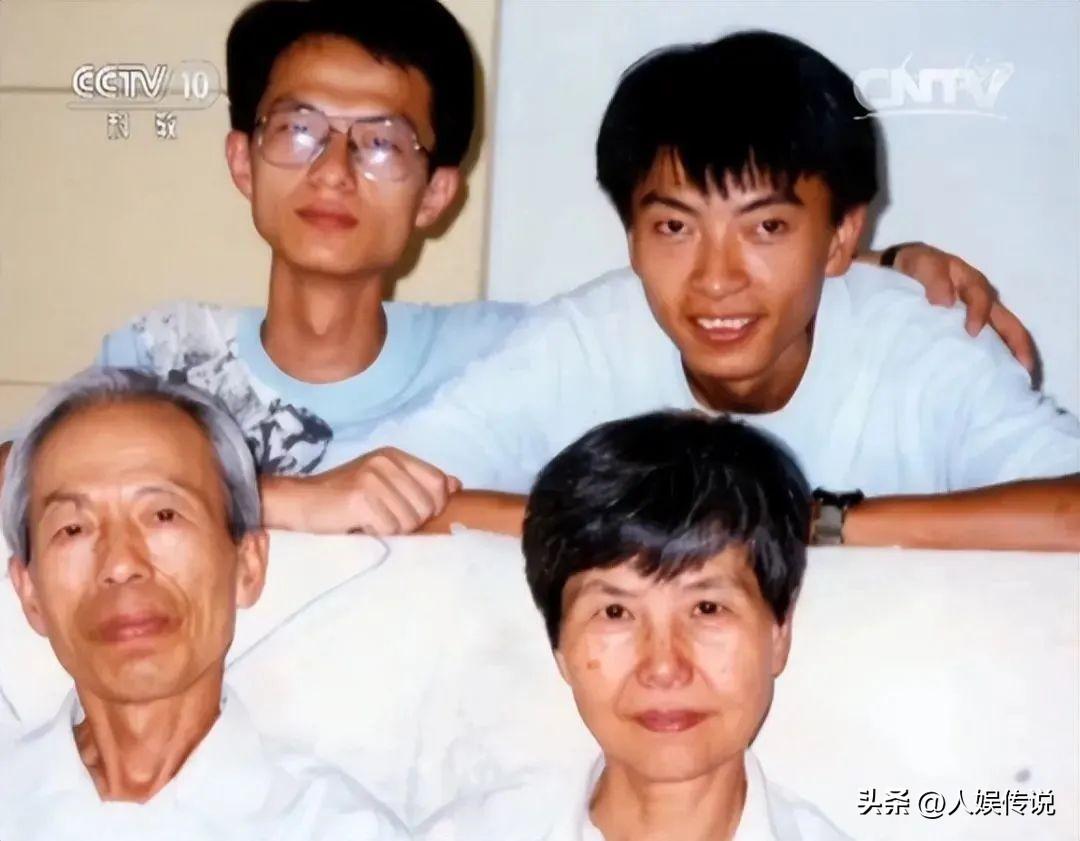

他们的两个孩子,从出生后,就一直和父母是分开的状态,先是由河北的姑姑帮忙照看,后来是老彭一个人又当爹又当妈把孩子拉扯长大。

直到大儿子已经读完高中,小儿子小学毕业,老彭就带着孩子们去敦煌,和樊锦诗团聚了。

所以,樊锦诗一直说:“老彭是打着灯笼都难找的好丈夫,没有他的成全,就不会有后来的我。”

到了敦煌,从商周考古学教师,变成佛教考古,对于年过半百的老彭来说,也是一个巨大的考验。

但他为了妻子,果断的投身到新的事业中去。每天带着团队筛查北区洞窟中的每一寸土,还发掘出大批珍贵的文物。

比如,活字印刷术早就发明,但迟迟未见过实物,彭金章就发现了回鹘文木活字,为历史研究提供了重要的实物资料。

夫妻二人在荒凉的大西北,携手并进。再无后顾之忧的樊锦诗,也更加全身心的投入到自己的事业中。

60岁那年,她从段文杰的手里,接过了敦煌研究院院长这个接力棒,继续坚守在这里。

但是,在即将退休的年纪,她却面临着莫高窟可能被商业化的危机。

有投资人想对莫高窟进行商业开发,以吸引更多游客。可珍贵的文物一旦陷入功利的漩涡,石窟壁画的保护就变成了天方夜谭。

为此,樊锦诗拖着年迈的身体,多次辗转于北京和兰州,和相关部门沟通,哪怕是拍桌子据理力争,这才逼退商业的裹挟,可她自己却仍旧住着20块钱的招待所。

65岁那年,她提出了”数字敦煌“的概念,将洞窟、壁画以及敦煌相关的文物加工成数字图像,让敦煌实现永生。

可是在2017年,樊锦诗却悲痛的说:”我的老彭走了“。

因为结肠癌,老彭永远的离开了这个世界。樊锦诗却觉得老彭依然还在,她仍然习惯的跟老彭说话,饭餐会为他留一份。

老彭曾说:”你们都说樊锦诗是敦煌的女儿,那我就是敦煌的女婿。“

樊锦诗把自己的青春、家庭几乎都交给了敦煌,她说,如果自己死的时候要留下一句话,那便是:”我为敦煌尽力了。”

有一种爱,无言却伟大

于这个时代而言,樊锦诗和彭金章都是楷模,他们为大义牺牲小家,牺牲个人幸福;于樊锦诗而言,这一生,她守护了敦煌,老彭守护了她。

他们一生不说“爱”字,却相携走过蜿蜒,刻在了敦煌的土地上,熠熠生辉!