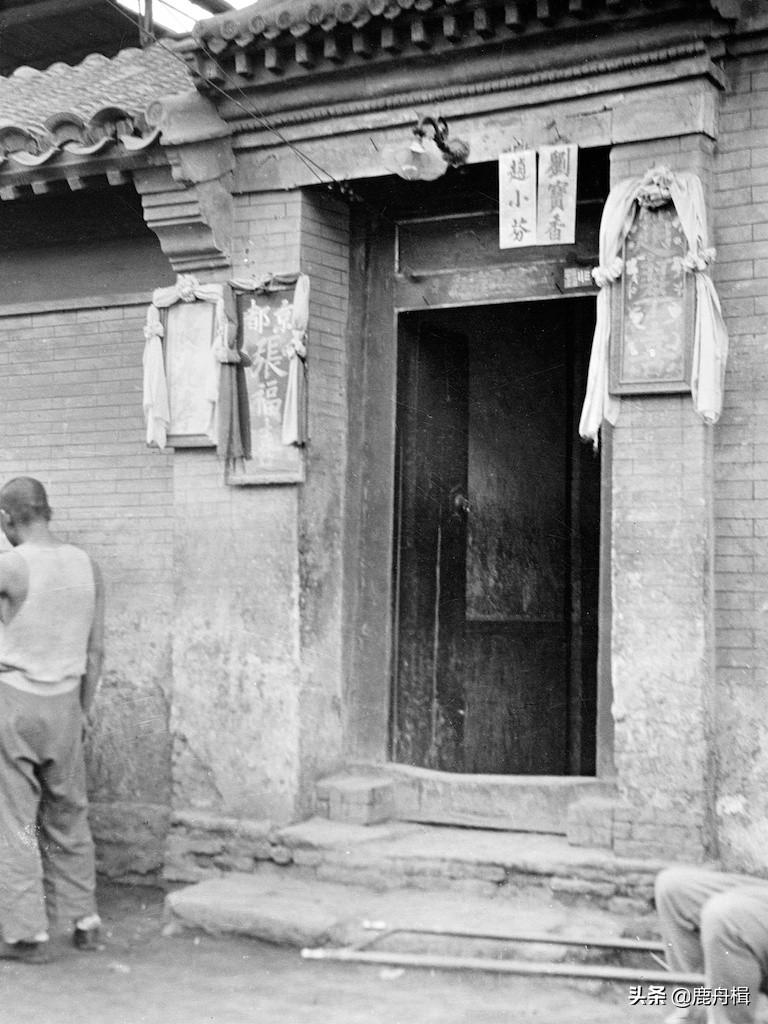

民国时期北京著名的“八大胡同”之一石头胡同一角(1917-1920)

上海公共租界鸟瞰(1930年)。那里的娼妓密度曾居世界都市之首。

“摇号政策”并非是现代城市管理专有的产物。在民国八年,也就是1920年12月21日,一场“摇号取缔妓院”的雷霆行动,曾领风气之先,垂范民国。之后,持续数十年的“禁娼”运动,也在各地上演。所谓“民国不禁娼”,仿佛是我们错看了那个时代。

当时,世界上娼妓密集度最高的城市,是中国上海;而上海“公娼”最密集之处,在公共租界(英美租界)和法租界。不堪忍受“污名”的上海市政府难得“硬气”了一把,逼迫当时上海公共租界最高行政机构——公共租界工部局,率先对辖内的妓院采取强制取缔措施。

民国四年(1915年),上海《中华新报》》有一调查称:当时明娼仅公共租界一隅有9791人,而数倍于此数的暗娼尚不在此列。

民国六年(1917年),英国社会学家甘博耳(S.D.Gamble) 对世界八大都市的公娼人数和城市总人口的比率作了调查,上海为1:137,妓女比例之高,居世界八大都市之首。

民国九年(1920年)据公共租界工部局调查,上海娼妓总数为60141人。

(《新闻午报》2005.3.11刊《上海妓女比例曾居世界首位》)

上海公共租界工部局迫于直系军阀控制的市政府压力,匆忙制定了一部《妓院领照章程》,规定“无照经营为非法”“妓院不分中西、华妓不分等级,一律实行摇珠禁娼”——也就是已获得营业执照的妓院随机摇号,摇到谁,谁就关门歇业。租界承诺,“若干年内禁绝娼妓”。

1920年12月21日,一场关系娼妓行业命运的摇珠仪式,在上海市南京路议事厅举行。标着妓院执照号码和门牌号的数珠,被纳入箱中混合摇匀,随机抽出,凡摇到号码的妓院,限令停止营业。第一批摇号后,租界工部局当即登报宣布取消173家妓院(也有说是174家)营业权,500名妓女被“转移”。有意思的是,这场雷霆行动,居然在动荡的直奉大战期间,没有半途而废。两年之后,公共租界举行第二次摇珠,两次共使得40%的妓院关门歇业。到1924年12月31日,上海公共租界区域内的妓院已全部被取缔。形势看起来很是喜人。

不过,这仅仅是“看起来很美”。法租界并不买上海市政府的账,在公共租界“被转移”的妓女,在法租界以“舞女”的名义重操旧业。而当时租界外由北洋政府管理的上海滩,依旧执行公娼合法准入的政策。更加讽刺的是,1925年,随着第三次直奉战争的落幕, 已经“禁娼”的公共租界,有 “秦云”和“妙凤楼” 两家妓院重新迁回,挂牌接客。随后,之前关闭的妓院又纷纷开张营业。

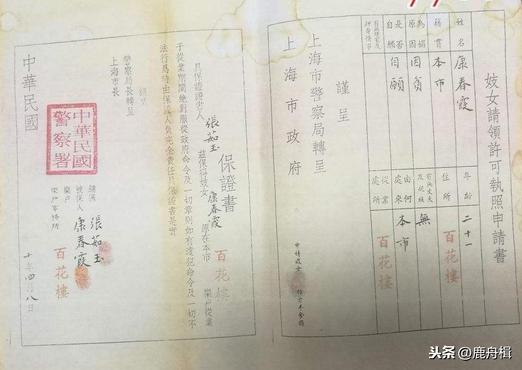

民国十年上海市颁发的《妓女请领许可执照申请书》

民国十年天津市颁发的《妓女请领许可执照申请书》

民国沪上娼妓旧影。倚门卖笑的人生,多非自愿。

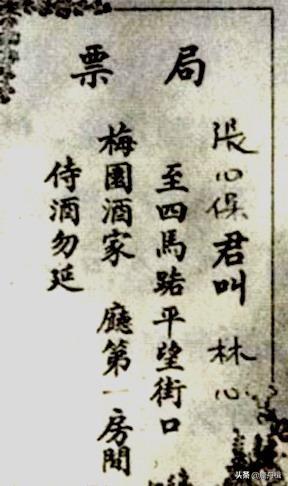

娼妓“出局”,一般是先由客人到饭店定好酒席,然后填好局票送去妓院,妓院接到局票安排人出局。

随着1928年北伐战争的结束,北洋政府退出历史舞台,国民革命政府开始维持全国一统的表面局面。发生在上海公共租界的那场“摇号表演”,给换了主人的中华民国,一个塑造新面貌的信号。摇号废娼,仅仅是民国持续近十几年“禁娼”运动的一个序幕。接下来,一场席卷江苏、安徽、浙江甚至京津、东三省的“禁娼”运动,让民国精神生活面貌大有焕然一新的势头。

比如,苏州本就是出名的温柔乡,在这次运动中,政府干脆下令直接取缔娼妓行业,连摇号都免了——“中下等亦全禁,留上等数家限10日内停业”。南京作为名义首都,力度也够狠,下令宣布停征“花捐”——所谓花捐,就是妓捐,妓院执业,妓女从业,都要向政府缴纳税费;这块收入,是当时地方财政收入的重要组成部分。在北京成立的女权运动同盟会,也将"禁止公娼"列为纲领之一。而奉系控制的东三省也停止颁发妓女从业许可证,从源头上表态“不允许新增妓女营业”。

1934年,蒋介石和宋美龄领衔,宣布全国开展“新生活运动”,禁娼依旧是其中的重要内容。南京国民政府为此更定刑律,以“侵犯个人自由罪”“违反伦理罪”“违反婚姻及家庭罪”,对营娼做妓从严问罪。

蒋宋夫妻主导下的“新生活运动”,成为所谓“民国黄金十年”的一张名片。可惜,悬浮于时代,无济于事。,

“新生活运动”对男女婚恋关系的重新定义,也是这场运动的要旨。

整个民国,“禁娼”喊得很响,做得也很绝,但反噬效果却很糟糕。禁绝从业的娼妓并没有离开这个行业,相反,得不到政府监管的妓女不得不转入地下。于是,在上世纪三十年代的民国街头,报纸杂志上最常见的广告内容就是治疗花柳病——性病的流行让军队也难以幸免。借着“新生活运动”,蒋介石曾在1934年饬令时任北平市长的袁良全面检治市辖妓女,但这位袁市长以“缺经费、少设备、人多离散”为由多番推搪,结果便不了了之了。

民国时期药品广告宣传单:朱济平特效花柳丸

1919年前后的北京石头胡同28号

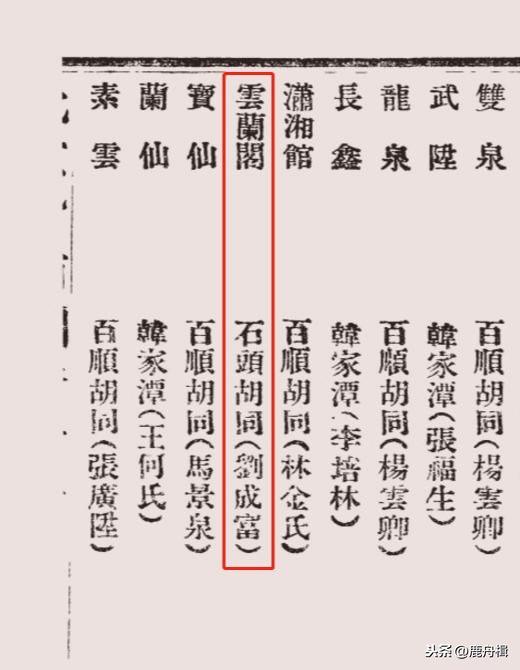

这幅摄于北京石头胡同28号的“云兰阁小班”门楣旧照,就很能说明些问题。所谓石头胡同,就是著名的前门“八大胡同”之一。小班,就是一等妓院。这里,是老北京甚至是民国时著名的烟花地。在这张照片右侧,有块“王秀卿”的幌子。这王秀卿是河北保定人,原先在北京,后受禁娼影响,跑到了太原当红妓院“晏乐班”赚取营生,混得非常好。

王秀卿:保定人,在晏乐班上捐,因面貌俊美。某名士特赠以对联文曰:“秀色宜人人宜秀;卿须怜我我怜卿。”该班老板名翠春,苏北徐州人,年40余岁,手段极为高明。时秀卿嫖客中有名“黑倭虎”者,因酒醉大闹晏乐班,老板翠春不仅不告警问罪,反而满口自认“不是”,同时每见嫖客来势不妙,便主动上前赔礼,这种望风转舵,乃青翠老板的拿手诀窍。因此,当时的晏乐班相当活跃,嫖客门庭若市,可谓红极一时的妓院。(任步魁《旧太原的娼妓》)

在石头胡同的云兰阁小班是当时热门的一等妓院

当时,一部分公娼被迫从良,可多数地方政府不过驱赶了事,这些人换个城市继续做,可多数没有王秀卿那么好的运气,往往公娼变私娼,数量上并没有实质减少,而从卫生到治安的风险,反而升高了。据统计,解放后上海收容的第一批515名妓女的检查情况就很不乐观,患性病者就有463名,占到了89.9%。而在北京收容的1303名妓女的检查中,患病人数比例更高,达96.6%,无病者仅为44人。(傅小正《民国妓女与禁娼运动)多数感染者,都属于消失在当时民国政府管控之外的“野妓暗娼”。

另外,受制于民国混乱的政局,不是所有官员都愿意用“断财路”来“保乌纱”的。

娼妓业的“花捐”,是民国地方政府重要的税源之一。据上海公共租界工部局民国二十九年《年报》记录,仅租界所收“花捐”即合值粳米3200石、面粉12124包,一省“花捐”的丰厚,可想而知。因此,对“用钱养枪”的地方政府而言,轻言放弃这块肥肉,并不是那么容易的事情。

比如军阀陈炯明上台时,广东所有的妓院都被关了;但当龙济光主政广东后,广州吃花酒最著名的陈塘与东堤,大小妓院一夜之间又恢复如常。山西太原在1927年才下令禁娼。仅仅三年之后,在中原大战的硝烟中,娼妓业又死灰复燃,复业上捐者较前几年更多,阎锡山控制下的山西政府也乐见收入增加,反而比之前更加支持。

于是,“民国不禁娼”的错觉,便在这样一个愈禁愈烈的怪圈里,潜滋暗长。

从本质上说,民国娼妓的存在,满足了那个弱肉强食的社会最赤裸的生理满足,也产生了那个糊涂乱世里最无耻的财富聚敛途径——让当权者,用自己的权力,痛下决心根除动物的欲望,舍弃躺赢的利益,那是顶难的事情。 民国的权力格局、制度环境和社会治理能力,都决定了所谓的“废娼”,不过是一场徒劳的政治表演。

当然,世上无难事,只要肯登攀。真正把这件事做成的,还得等到1949年以后,新中国用了7年时间,全面彻底地消灭了公娼、暗娼等各种卖淫活动。

新中国取缔妓院、改造妓女的运动,真正给了这些受迫害的女性以尊严和自由。

由此可知,只有且必须建立公平公正的现代社会制度,用社会财富的创造和公共福利的支出,真正切断“土匪、流氓、乞丐、娼妓和许多迷信职业家的来源”(毛泽东语),将贫富差距降低到合理范围,使民有所“养”更有所“教”,才能从根源上真正终结“娼妓”这一可悲可耻的历史现象。